「政治に興味はある。でも誰に投票すればいいかわからない」

そう話してくれたのは、今回のアンケートに答えてくれた大学1年生。

このアンケートには、実施からわずか3日ほどで、全国から1000人以上もの回答が集まりました。政治や選挙というテーマは、答えるのに構えてしまう人も多いかもしれません。それでも多くの若者が声を寄せてくれたことは、「関心はある」という事実を物語っています。

2025年夏の参議院選挙を前に、若者たちの政治へのまなざしはどこに向いているのか。行くべきなのか、行けるのか、そもそも意味があるのか。

“関心はあるのに動けない”――私たちが実施したアンケート(中学生〜社会人1,186名)から、そのねじれの正体が見えてきました。

■調査概要

調査の方法:インターネットを利用したアンケート

実施時期:2025.7.10~2025.7.15

調査の対象:全国、10~40代の学生・社会人

回答者数:1,186(10~20代:1,113人、30代以上:73人/有権者数:729人、非有権者数:457人)

※本記事では、「若者」は中学生〜20代までの回答者を指します。

※文中に記載されている割合(%)は、小数点以下を切り捨てて表記しています。

知ってる。でもちょっとこわい

選挙を“知っていた”若者たち

「今回の参議院選挙、知っていましたか?」という設問に対して、10代〜20代の若者の約8割が「はい」と回答しました。

下のグラフは、今回の設問に対する年齢別の回答傾向を示したものです。

.jpg)

| 年齢層 | 知っていたし、 投票日も把握している | あることは知ってるけど、 詳しくはわからない | 全く知らなかった |

|---|---|---|---|

| 17歳以下 | 120 (26.3%) | 278 (60.8%) | 59 (12.9%) |

| 18歳~ 20代以下 | 280 (46.2%) | 270 (44.6%) | 56 (9.2%) |

| 30代・40代 | 37 (60.7%) | 18 (29.5%) | 6 (9.8%) |

| 全体 | 455 (38.4%) | 605 (51.0%) | 126 (10.6% |

18〜29歳では、「選挙の存在は知っているが、詳しくはわからない」と答えた人が約半数を占めました。

17歳以下ではその割合がさらに高く、「投票日まで把握している」と答えた層は、ごく少数にとどまっています。

一方、30歳以上になると「知っていて投票日も把握している」人が6割を超えており、年代によって“知っている”の深さに大きな違いがあることがわかります。

つまり、若い世代の多くは選挙の存在そのものは知っていても、その中身や流れについては十分に理解できていないのが実情です。

こうした傾向は、過去の調査結果にも表れています。

株式会社ガロアが2022年に実施した学生向けの調査(大学生454名対象)では、「今選挙が行われていることを知っている」と回答した学生の割合は高く、今回の結果と同様、認知の水準自体は当時から大きく変わっていません[1]。

重要なのは、「知っているか」ではなく「どれだけ理解しているか」という視点です。

つまり、認知の高さに比べて、理解や納得には届いていない。

そんな“知っているけれど踏み込めない”状態が、投票行動をためらわせる要因のひとつとなっているのではないでしょうか。

その実態を深掘りするために、まずは「政治」「選挙」と聞いて、若者がどんな印象を持っているのかを見てみましょう。

「政治」「選挙」に対する印象と不安

この“知っているけれど踏み込めない”という状態の背景には、そもそも「政治」「選挙」に対して若者たちがどう感じているか、という根本的な印象があります。

アンケートでは「政治って聞くと、どんなイメージを持ちますか?」という問いに対し、最も多かったのは「難しそう」(54%)、次いで「生活に関係あるけど仕組みが分からない」(37%)、「退屈/興味がわかない」(27%)という回答でした。

一方で、「変えられるものだと思う」(23%)、「面白いと思うこともある」(17%)といった前向きな声も一定数見られ、政治に対して単なる拒絶ではなく、「重要性は感じているが、遠い存在」という印象がうかがえます。

-1024x533.jpg)

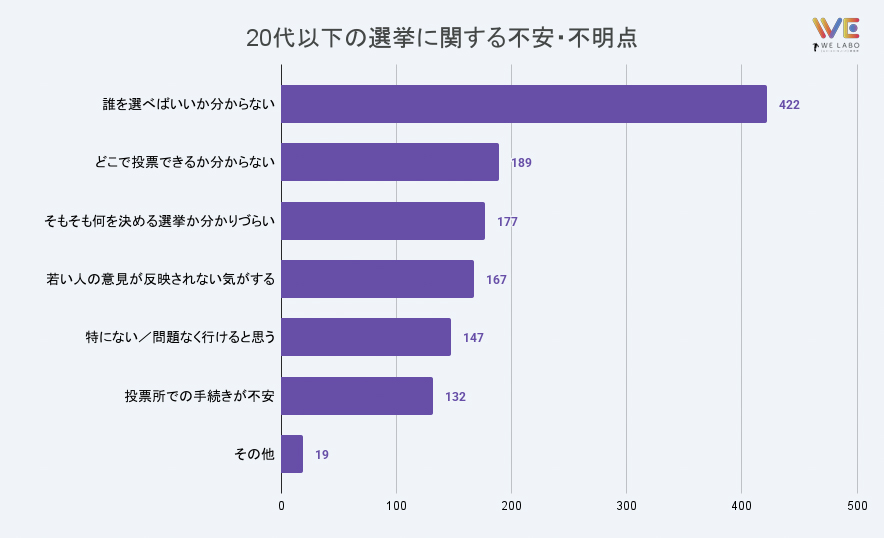

また、「選挙について、わからない・不安に思うことはありますか?」という設問では、

- 誰を選べばいいか分からない(37%)

- どこで投票できるか分からない(17%)

- そもそも何を決める選挙か分かりづらい(15%)

といった声が上位を占めました。

これらの結果から、「選挙には行きたいが、情報の不足や制度理解への不安が行動をためらわせている」そんな若者の姿が浮かび上がってきます。

行きたい。でも迷ってる

選挙に“行くつもり”はあるか

「今回の参議院選挙に行く予定はありますか?」という問いに対して、有権者(17歳以下および「投票権がない」と回答した人を除く)からの回答は以下の通りでした。

- 行く予定/期日前投票済み:265人(44%)

- 行きたいけど、迷っている/どうすればいいかわからない:168人(28%)

- 行かない予定:160人(27%)

注目すべきは、「行かない」と答えた人よりも、「行きたいけど迷っている」と答えた人の方が多かった点です。

つまり、“投票したい気持ちはある”と答えた人が全体の7割を超えており、潜在的な参加意欲の高さが見てとれます。

しかしながら、実際の若者の投票率とは大きなギャップがあります。

たとえば総務省によれば、2022年の参議院選挙における20代の投票率は33.99%にとどまり、全年代平均(52.05%)を約18ポイントも下回っています[2]。

これは、投票の意思があっても「行動に移せない」若者が一定数存在することを示唆しています。

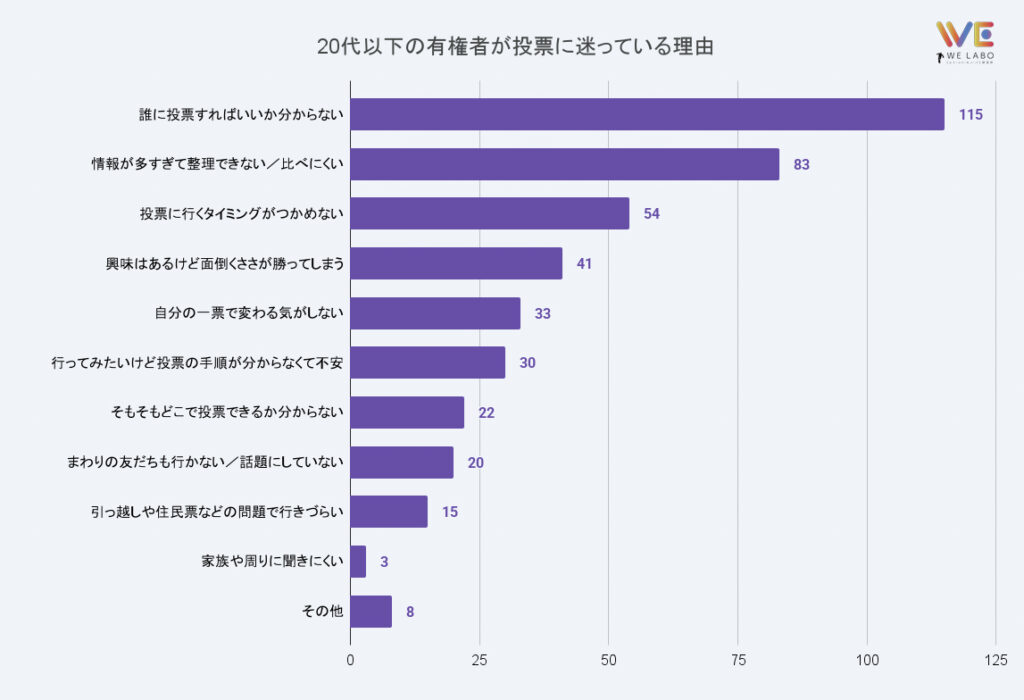

さらに、「行きたいけど迷っている/どうすればいいかわからない」と回答した20代以下の有権者に対し、迷っている理由を尋ねたところ、以下のような傾向が見られました。

この結果から読み取れるのは、単なる“無関心”ではなく、

- 「判断材料が足りない」情報の壁

- 「手続きが分からない」制度への不安

- 「変わらない気がする」諦めと距離感

といった、複雑で重層的な“ためらい”の存在です。

たとえば、「候補者の違いが分からない」「情報が多すぎて比較できない」といった声は、選ぶための手がかりの不足を意味しています。「投票所が分からない」「手順が不安」といった回答は、制度的なサポートの欠如を示唆しています。

つまり、“迷っている”若者たちは、関心がないわけではなく、関心があるからこそ迷っているのです。

選挙権を持つ若者が“動こうとしている今”、必要なのは「もっと知れば選べるかもしれない」と感じられる環境です。

迷っているのは無関心だからではなく、「分からないまま選びたくない」という真剣さの裏返し。だからこそ、情報の届け方や選び方のナビゲーションが重要になってきます。

次章では、若者たちが「候補者を選べない」と感じる背景にある、“情報の壁”について深掘りしていきます。

ここから先は有料でのご案内です。

投票に行きたくても「誰を選べばいいか分からない」——そんな若者有権者の“ためらい”の正体とは?

情報の届き方、信頼の壁、他国との違い、そして企業・自治体ができること。

若者と社会の接点を深く掘り下げた本編をぜひご覧ください。

-400x225.webp)